迪奥因数据问题被罚,遭遇数据泄露的公司该如何补救?

21世纪经济报道记者肖潇

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

9月9日,“国家网络安全通报中心”宣布,因境外数据传输等问题,对迪奥(上海)公司作出行政处罚。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

通告显示,今年5月迪奥发生全球客户数据泄露后,公安网安部门介入调查,发现三项违法事实:一,违规向法国迪奥总部传输用户个人信息;二,未取得用户“单独同意”并充分告知向境外传输信息;三,未落实个人信息加密、去标识化等安全措施。

本次处罚依据为个人信息保护法,具体金额和措施未公布。根据个人信息保护法,向境外提供个人信息须通过国家网信办的安全评估、专业机构的保护认证,或与境外签署标准合同。

一位网安从业者向21记者分析,本次通告不能简单理解为处罚“数据泄露”。通过泄露事件,进一步发现了迪奥在跨境传输、用户同意和安全防护上的合规缺陷,这才成为处罚的直接事由。

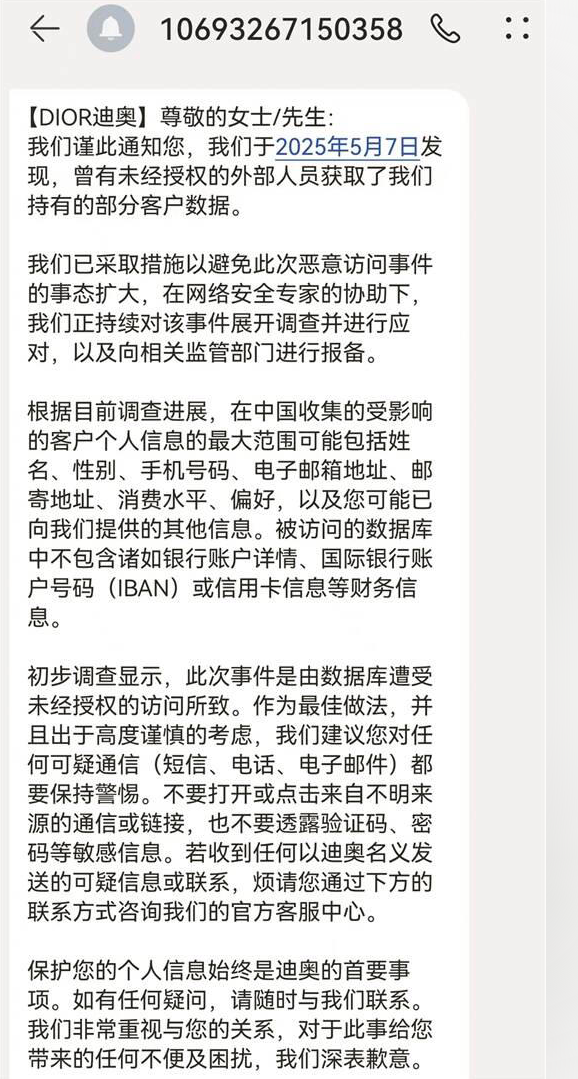

迪奥是法国奢侈品巨头LVMH的核心品牌,旗下有成衣、化妆品、配饰等多条产品线。今年5月12日,包括中国在内的全球消费者收到迪奥短信,告知5月7日发现部分客户信息被未经授权人员获取。短信显示,受影响的信息涉及姓名、性别、手机号、邮箱、消费水平与偏好,但未包含银行账户等财务数据。

事实上,近年来国内对数据安全执法持续趋严。今年5月,北京市网信办曾对两起数据泄露案各处罚五万元。7月,成都一科技公司因系统漏洞导致信息泄露,也被四川网安部门开出了行政处罚。

从法律上看,我国数据安全法、网络安全法均明确规定了数据安全保护义务:企业需要健全全流程的数据安全管理制度,发现数据安全缺陷等风险时,应当立即采取补救措施,及时告知用户,并向有关主管部门报告。

按照规定,如果未履行数据安全保护义务,有重大数据泄露后果的,最高罚款可以达到两百万元。正在审议的网络安全法修订草案进一步加大了处罚力度,比如导致危害安全后果的,从原来的“1万~50万元”罚款调整为“5万~50万元”。

尽管迪奥的数据泄露并非直接处罚事由,但能为行业提个醒。

数据合规公司北京尚隐科技有限公司CEO张仁卓告诉21记者,数据泄露不能绝对避免,也并非处罚的必然触发点。除了事前的安全保护措施,如果能及时做出补救,通常也能被减轻或豁免行政处罚。

那么,企业如何应对数据泄露?多数大公司会有单独的应急响应流程,做法通常分为三步:首先是及时止损,避免更多数据泄露;然后评估受影响的群体,并迅速通知;后续是溯源原因,避免重发。

值得注意的是,今年5月以来,卡地亚、LV等多家奢侈品牌接连爆出客户信息泄露——6月,卡地亚确认部分用户数据泄露,涉及姓名和出生日期等,但未包含支付信息;7月,LV通报42万名香港客户资料外泄,包括护照号码、购物记录在内的大量信息。香港个人资料隐私专员公署已介入调查。

“外企通常采用类似的国外CRM(客户关系管理系统),如果一套系统有漏洞,黑客通常能举一反三,造成多家品牌同时中招。这可能是出现大面积数据泄露的原因。”网安公司北京汉华飞天信安科技总经理彭根向21记者分析。

而奢侈品客户多为高净值人群,他们对数据泄露的容忍度远低于普通消费者。彭根对此建议,一方面,收集个人信息应该遵循“最小必要原则”,不采集与业务无关的个人信息。同时严格按照我国法律要求,强化跨境评估与数据合规管理。这是接下来外企在华运营不可回避的“硬门槛”。