远景能源娄益民:仅靠发电上网的风电项目,已触及天花板

21世纪经济报道记者曹恩惠 北京报道

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

远景能源高级副总裁、首席产品官、风机与装备产品平台总裁 娄益民

被视作中国风电产业“风向标”的2025年北京国际风能大会暨展览会,于10月20日至22日举行。大会首日,风电行业发布《风能北京宣言2.0》,提出:“十五五”期间年新增装机容量不低于1.2亿千瓦,其中海上风电年新增装机容量不低于1500万千瓦,确保2030年中国风电累计装机容量达到13亿千瓦,到2035年累计装机不少于20亿千瓦,到2060年累计装机达到50亿千瓦,助力能源领域率先实现碳中和。

规模化发展,是未来风电产业的主要目标之一。但近些年随着反“内卷”的深入进行,风电产业亦在呼吁回归高质量发展。在北京国际风能大会暨展览会前夕,远景能源高级副总裁、首席产品官、风机与装备产品平台总裁娄益民,远景能源风机与装备产品平台副总裁黄虎接受了21世纪经济报道等媒体的采访。娄益民告诉21世纪经济报道记者,2021年至2024年是中国风电行业“突飞猛进”的时期,如今中国风电技术产品已经走进了“无人区”。

在娄益民看来,风机要从一个单点的发电设备,转化为系统解决方案的角色,才能真正提高竞争力。“单一的风电项目发展已到天花板。”

风电还有较大增长空间

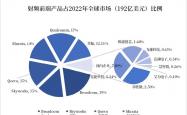

国家能源局发布的统计数据显示,截至2025年上半年,我国风电累计装机量已经达到5.7亿千瓦,风电装机占发电装机总量比重为22.7%。《风能北京宣言2.0》则是进一步提出了中国风电产业更高的增长目标,预示着风电行业还有较大的增长空间。

事实上,今年9月随着新一轮中国自主贡献目标的公布,风电光伏依旧被视作未来发电装机增长的主要动力——到2035年,风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上,力争达到36亿千瓦。

“距离2035年还有10年时间,风电光伏增量空间大约22亿千瓦,每年需要新增2.2亿千瓦,我们认为风电会因为能源属性占据较大比例。”娄益民对未来风电的增量增长十分乐观,“中国风电已领先全球,这个领先,不单体现在市场规模,更是技术、产品达到世界顶级水平。”

“首先是向有土地资源和风能的地方发展。”黄虎则进一步向21世纪经济报道记者分析了具体增量来源:“大基地肯定是未来的主要增长方向,因为风电的建设都需要土地资源,海上风电的建设逻辑实际上也是一样的。”

“其次是往有负荷消纳好的地方发展。”黄虎认为,上述两个发展因素虽然看似独立,但未来也有可能合二为一。“因为最终负荷消纳好的地方也会是风能资源好的地方。这种地方电价低,很可能成为我们绿电直连、源网荷储、零碳产业园的基地。”

不可否认,过去几年中国风电产业的规模的确迎来了快速发展。根据国家能源局发布的统计数据,截至2024年,我国风电累计装机已经达到了5.2亿千瓦,较2019年增长147.62%。其中,2020年至2024年年均新增风电装机量超过6000万千瓦。

“中国风电的另一大核心竞争力,在于我们构建了完整、高效、反应迅速的供应链体系,掌握70%以上全球风电行业的零部件供给。这是在前几年快速发展的过程中,根据市场需求建立起来的。”娄益民认为。

单一风电项目已到天花板

风电产业曾在过去两年陷入非理性竞争状态。在2024年北京国际风能大会暨展览会上,远景能源、运达股份(300772.SZ)、明阳智能(601615.SH)、三一重能(688349.SH)等国内12家风电整机厂商签订了《中国风电行业维护市场公平竞争环境自律公约》,呼吁破除“内卷”,寻求公平的竞争环境。

“反‘内卷’是一种健康的行业自律行为,从原材料、零件到部件、整机,需要风电产业链各环节集体行动,为前几年快速发展催生的不稳定、不可靠因素买单。”娄益民告诉21世纪经济报道记者,反“内卷”需要逐层逐级地完成,风电主机厂商在其中发挥着很大的作用。

黄虎进一步分析了反“内卷”的“内核”:“价格只是冰山一角,实际上在功率曲线、电量、合同条款等层面的反‘内卷’更难。”

也因此,在业内看来,风电行业的反“内卷”是一个动态持续的过程。

但值得肯定的是,当反“内卷”驱动风电产业回归高质量发展的轨道后,越来越多行业人士已经意识到,风电产业的首要职责正从“创造经济效益”向“保障能源安全”转变。

“风电必须先成为能源系统里可靠的安全基石,而后再谈经济价值。”娄益民告诉21世纪经济报道记者,当前许多源网荷储、离网制氢等前沿项目,仍在沿用仅以经济性为导向的传统风机采购标准,“这是一个亟待纠正的认知误区。”

在娄益民看来,单一的风电项目发展已到天花板。“仅靠‘发电上网’的传统模式难以为继。我们必须拥抱综合能源解决方案,如绿电直连、源网荷储、离网制氢制氨及其衍生的绿色化工。通过这些模式大幅提升绿色能源的消纳能力,才能真正打破行业天花板。”