昼伏夜出、热度过高立马停播:“幽灵式”直播售假泛滥

记者在直播间购买的所谓“海外渠道货”,随附的海关税单、POS签购单等交易明细均为空白。记者 陈潇雨 摄

原价2万多的奢侈品包包,直播间只卖480元;标价近5万元的名表,直接“砍”到650元;上千元的潮牌球鞋,不到200元就能拿下……在电商和短视频平台上,一些商户仅在深夜凌晨开播,主播高喊“代工厂直供”“海外渠道货”,时不时用手遮挡标识,价格更是“打到骨折”。白天,这些店铺又变成了正常网店。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

所谓的“打骨折”商品究竟是真是假?“幽灵式”售假商家如何逃避监管?如何让“幽灵式”直播售假无处遁形?本报记者对此展开了调查。

“既无商品也看不清主播”

凌晨1点,在“MEXG三老板小小号”直播间内,LED大屏上赫然写着几行字:“最近严查,不要打字,自助下单。”主播神秘地藏身于LED屏幕的逆光中,看不清面容。他推销着号称和正版球鞋一模一样的“高货”。直播间里,一双原价千元以上的运动鞋,只需要百元就能买到。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

售假行为在直播间里大肆进行。

例如,在“莆田工厂店”直播间除了LED屏幕,既见不着商品实物也不见主播本人,而在购买页面中,商品图片缺失了关键商标,商品名称采用了“时尚透气跑鞋”等笼统称呼,顾客无从获知详细的商品信息。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

该商家解释:“链接图片仅作参考,都是为了通过审核的。我没有正版的授权,我给您展示两件,我就会被关小黑屋了。”

此外,部分商家还会将消费者引流至其他平台。在“广州机械站西档口批发”直播间,主播不断地拆盒、开盒、展示名表,每只名表仅在镜头前出现10秒左右,但页面的右下角根本没有“购物车”链接。观众需先花费一元点亮灯牌、加入粉丝群,最终由客服引导至微信小程序内询价下单,还支持“货到付款”,流程异常隐蔽。

记者还发现,不少售假直播间选择在深夜至凌晨时段开播。例如,“香港渠道买手店”直播出售某奢侈品牌男装的代工厂产品,通常在晚上9时至凌晨3时不定时开播。同类型的账号“文叔潮牌-小肖”直播时段则时而在0时,时而在早晨6时开播,机动性极大。这类“昼伏夜出”的直播策略,大幅增加了监管难度。

多种手段扫清售假痕迹

记者调查发现,除了“昼伏夜出”外,售假商家通过切换账号“马甲”、研究平台规则、利用消费者心理等多种手段,扫清售假痕迹,企图逃避监管。

——切换马甲“打游击”。不少售假商家会频繁更换直播号,以“打一枪换一地”的游击方式规避监管。例如“包包控37”直播间中,主播特别置顶了一条老顾客的评论:“老是换账号播,想回购都找不到,找了客服问的。”主播回复:“我们在平台上已经一年多了,我们一共有四五十个号,名字都是一样的。所以大家一定要和我们客服小姐姐联系哦。”

一位曾办理此类案件的上海民警向记者透露,部分商家还会使用“数字+字母”随机组合作为商品编号,替代原有名称。直播间内,主播仅通过口述引导消费者下单,销售链接中既不附商品照片,也不标注对应名称。如此一来,即便店铺遭封禁,消费者的下单页面也不会留下可作为售假痕迹的电子证据。

——热度过高立马停播。与常规直播间追求流量相反,售假直播间极力避免热度攀升,以防触发平台人工审核。

记者在“言蹊卖包包”直播间看见,当涌入近千人围观时,主播紧急要求中控为同一产品准备多个链接:“因为人多了,容易触发人工审核。多准备几个,链接被下架还能续上。”

另一直播间“东莞仔渠道货16”的主播则一直关注着类目排名榜单,发现实时人气排名升至第17位便立即下播,称“名次靠前必须停播”。“铂馨乐奢”则直接禁止观众分享直播间链接,彻底切断流量扩散途径。

——退货“爽快”以避免投诉。不少售假直播间普遍提供七天无理由退货、运费险、极速退款等服务,部分甚至支持货到付款。此类商家往往极力避免消费者举报,从而降低被封号、追责的概率。

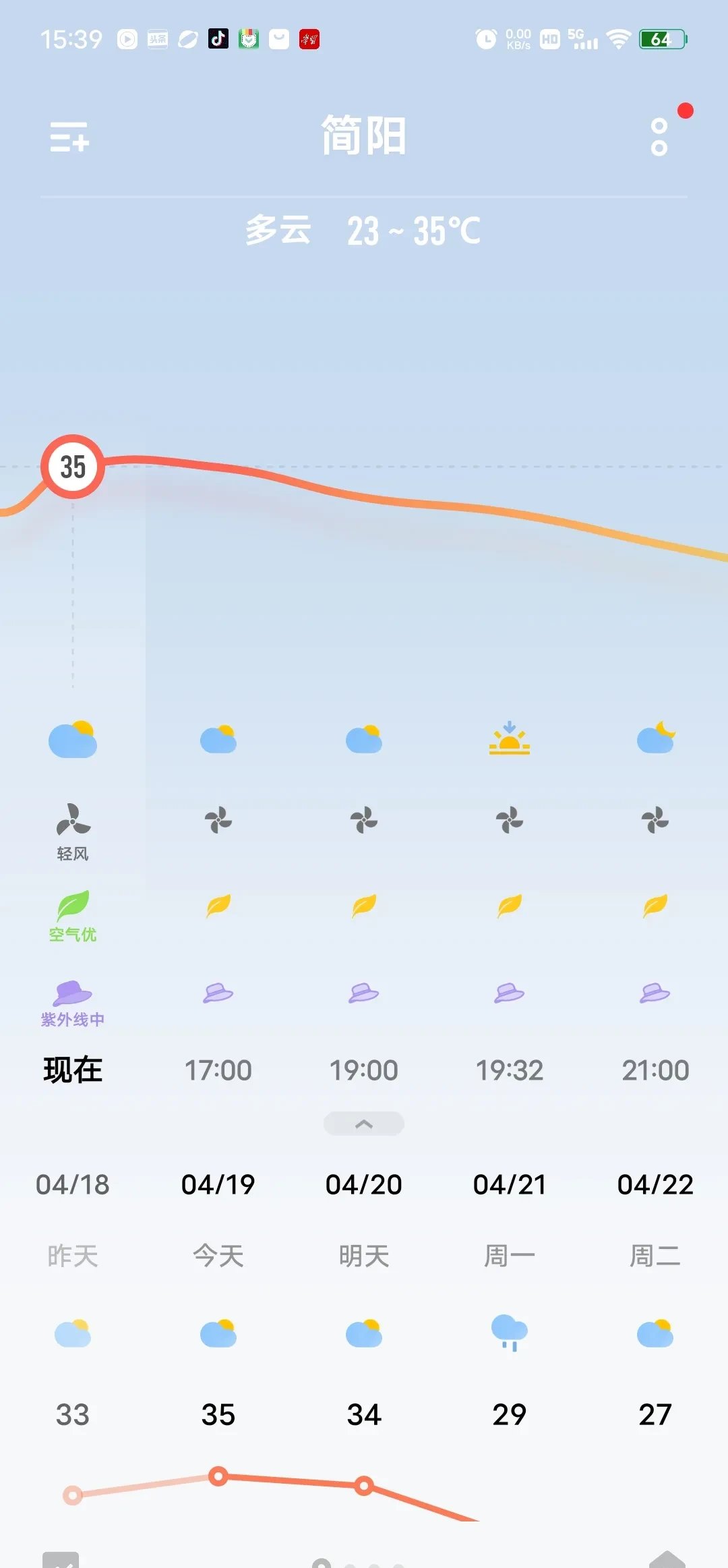

在“包你满意呀9号”直播间,主播卖力推销着某大牌箱包的“海外渠道货”。主播全程用手遮挡商标,商品均蒙防尘布,直播间墙上贴着“能过检,里外全对”字样。但记者下单后发现,商品随附的所谓海关税单、POS签购单等交易明细均为空白,需消费者自行填写,真实性无从保障。记者向商家反馈后,立即得到了退货退款的售后服务。

呼吁加强监管协同执法

专家表示,针对当前直播间深夜售假现象泛滥的问题,需要平台加强监管、有关部门协同应对,还需要消费者保持理性自觉。

——织密深夜监管网络。北京嘉潍律师事务所律师赵占领表示,平台对直播间内容具备一定的管理义务,且管理义务是全天候的。在深夜时段,平台应对直播内容进一步加强巡查抽查,通过技术手段加强对无品牌商品页面、无交易聊天记录、“昼伏夜出”等深夜售假行为识别,接到举报后及时处理。

——加强执法行刑衔接。中国人民大学法学院教授刘俊海表示,当前虽已具备多部门联动的法律与机制基础,但执行中仍存在分段监管、被动应对等问题,缺乏主动协同。他建议,有关部门应充分利用新兴的智能技术,打造24小时全天候、360度全方位的信息共享、快捷高效、无缝对接的执法和行刑衔接机制,实现跨市场、跨地域、跨部门、跨产业的联动。

——提升消费者鉴别能力。当面对眼花缭乱的低价假货诱惑时,消费者也应树立理性消费观念。中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江建议消费者应优先选择正规平台和商家,警惕夸大宣传。若不慎购买假货,维权时注意固定证据,除保存直播画面、聊天记录、支付凭证等信息外,还须通过防伪查询、厂家鉴定或第三方机构检测等方式获取鉴定报告。(记者 陈潇雨 兰天鸣)

【纠错】 【责任编辑:赵秋玥】