品牌出海2.0:海外Z世代为何“独爱”中国品牌?

21世纪经济报道记者 董静怡

中国出海企业正面临“范式转移”,从“卖货”转向“塑造品牌”,而全球Z世代(1997–2012年出生),正是这场转型的核心受众。

数据显示,Z世代目前已占全球人口约25%,2025年其可支配消费规模已达9.8万亿美元,预计2030年将突破12.6万亿美元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

“Z世代不单单是目前‘消费主力’,他们其实在‘重塑消费的新规则’。”日前,在Snap联合凯度发布的《Z世代视野下的中国品牌全球化》白皮书发布会上,凯度集团大中华区科技暨媒介事业群董事总经理谢宛玲如是说。

值得注意的是,尽管该群体整体对跨境品牌趋于审慎,却对中国品牌展现出罕见的开放态度。这种认知的转变,为中国品牌提供了前所未有的机遇。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

近年来,以SHEIN、Insta360、Anker为代表的中国出海品牌,在海外市场成功构建起强大的品牌声量,实现了从“被看见”到“被喜爱”的跨越。

而社交媒体,正成为这场品牌认知战的主战场。Snapchat、TikTok、Instagram等平台日均数十亿条内容中,中国品牌的身影日益频繁。商务部研究院电商所发布的《中国品牌出海发展报告》指出,中国品牌出海方式呈现社交化的特点,品牌通过与本地网红合作,可以快速融入当地文化,提高品牌知名度。

对于中国出海品牌来说,新的考验在于,如何跳脱出传统渠道和增长为先的固有认知,融入年轻人的品牌叙事中。

海外Z世代偏好中国品牌

随着中国企业加速全球化进程,品牌目标已从销量增长转向打造跨文化、可持续、具有良好声誉的全球品牌。在这⼀新阶段,成功不仅依赖于独特的品牌标识与叙事,更取决于能否触达塑造未来市场的消费者。

Z世代约占全球人口的25%,拥有全球视野、精通数字技术且具备文化影响力。2025年,Z世代的消费规模达到9.8万亿美元,预计到2030年,这一数字将增长至12.6万亿美元。

“Z世代作为互联网原生代,已成长为规模庞大的群体,普遍成家立业,不再是传统意义上的青少年,他们是社会中一种声音的主流,潮流的主流,并且也是高消费力的主流。”Snap 亚太区营销科学主管梁辰向21世纪经济报道记者表示。

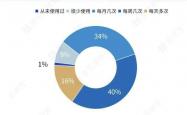

值得注意的是,调研显示,相比起其他世代,Z世代对于跨境品牌的整体接受度在收敛,他们更倾向于选择本土品牌,但唯独对中国品牌例外——对比其他世代,Z世代对中国品牌持更加开放的态度。

“我们在美国、欧洲,或者在中东地区,看到非常共通的、显著的特质,就是‘高性价比’。”谢宛玲表示,“在一些区域,中国品牌表现特别突出,特别是在功能使用、引领潮流,或者创新方面。”

Z世代对中国品牌的⻘睐,是出海企业市场破局的关键。那么,这样一个重要的消费群体,偏好于哪些中国品牌呢?

“Z世代最喜爱的中国全球化品牌50强”榜单显示,有26家3C品牌、9家游戏品牌、7家电商平台品牌及8家新能源汽车品牌上榜。从头部阵营来看,榜单前十的品牌中3C品牌占比达50%,包括小米、华为、海信等头部品牌,安克Anker、大疆DJI、影石Insta360等耳熟能详的新兴出海品牌也在前50之中。

“年轻用户更偏重于数字化、电子化、科技智能化。”梁辰向记者表示。

这些品牌脱颖⽽出,源于三⼤共同特质:质优价宜,品控过硬,契合Z世代 “价值优先” 的消费理念;前沿科技,聚焦Z世代需求的创新;构建互联互通的智能⽣态,与当地Z世代建⽴深度关联。

谢宛玲向记者表示,尤其随着中国科技水平的快速提升,中国产品在技术与品质上已可媲美国际同行,甚至在某些领域实现超越。“Z世代消费者更加关注产品的硬实力、创新性与技术含量,追求新鲜体验,对中国产品已经形成了积极认知。”

社交媒体成品牌出海主战场

真正走进Z世代的心智,社交媒体成为不可或缺的阵地。

《Z世代视野下的中国品牌全球化》白皮书指出,作为真正的“互联网原住民”,Z世代中活跃于社交媒体的人群比例高达90%。以Snapchat为例,数据显示,Snapchat上Z世代与Y世代用户合计占比高达94%,平台上日均发布的Snaps(快拍)超过50亿条。

仔细研究就会发现,如今在海外声量较高的中国品牌,在社交媒体上的参与度都极高。

例如,快时尚巨头SHEIN的崛起正是赶上了社交媒体的红利,早期通过与网红合作,以低流量成本在Facebook、Twitter、Instagram等国际社交平台进行宣传推广,迅速起量。如今在TikTok上,“SHEINhaul”(SHEIN开箱)话题已经有140万条帖子。

影石Insta360的出海之路也是将更多资源倾斜给了社交媒体。其受众是相对小众但高度垂直的户外与创意内容创作者群体,因此在社交媒体上,品牌持续输出高质量的产品演示视频,展示其“隐形自拍杆”“子弹时间”等黑科技功能;另一方面,鼓励用户上传使用其设备拍摄的极限运动、旅行探险或家庭日常片段,逐步扩大了在欧美运动圈层的影响力。

凯度数字媒介洞察总监杨容向记者指出,Z世代渴望的是“authentic”(真实)的对话,而非“爹味十足”的宏大叙事。“他们不在乎你来自哪里,而在乎你是否真正融入他们的认同。”

不过,这种“融入”并非易事,“本地化”的挑战仍然存在,不仅是语言的翻译,更是文化、习俗、价值观乃至法规的深度适配。

杨容举例称,许多中国品牌初期期望寻找“海外版李佳琦”,却发现在东南亚等市场根本不存在这种KOL;有些品牌试图将国内成熟的CRM(客户关系管理)体系移植海外,却因当地法律对数据收集的限制而步履维艰。

在具体的内容上,则涉及更多文化壁垒。Content Lab联合创始人Daniel Mannfalk Boesen向记者坦言,中国品牌与海外创作者合作时最大的挑战在于文化理解,“很多品牌期待在不同国家用同一套内容打天下,但Z世代是高度注重个性与差异的群体,他们拒绝被‘统一标签’。”

他举例道,瑞典Z世代消费者更关注产品本身的功能与价格,不喜欢花哨和过度营销;而美国年轻人则更容易被流行文化、网络热梗所触动。他建议品牌必须深入本地语境,甚至雇佣当地Z世代员工作为“文化翻译”,才能避免水土不服。

虽然存在挑战,但可以看到的大趋势是,中国出海企业逐步深入与消费者交流、广泛布局社交媒体,从“卖产品”向“建品牌”转变。

梁辰向记者表示,早期出海企业多抱“打游击战”心态,追求短期转化;而今越来越多品牌意识到,真正融入群体才能建立长期竞争力。

谢宛玲也观察到,中国出海企业的广告预算结构正在发生变化:“以前效果广告与品牌广告的比例是八比二,现在慢慢趋向七三甚至六四。”

未来,品牌能否在Z世代心中建立起情感连接、文化共鸣与价值认同,将成为衡量企业出海成败的重要标尺。