第六批耗材国采启幕:锚点价机制重塑百亿市场竞争格局

21世纪经济报道记者 唐唯珂 报道

第六批耗材国采拉开帷幕。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

11月7日,北京市医保局发布《关于开展药物涂层球囊类、泌尿介入类医用耗材采购需求填报工作的通知》,标志着第六批国家组织高值医用耗材集中采购正式进入采购需求量填报阶段。作为继人工关节、冠脉支架等品类之后的又一重要集采动作,此次聚焦两大临床刚需领域,叠加创新采购规则的落地,将对百亿级市场版图重构、国产替代进程及行业高质量发展产生深远影响。

对于企业而言,需求填报的启动意味着集采竞争进入倒计时。“近期的工作集中在结合各省份的临床需求数据、过往集采中标情况,测算合理的报价区间。” 国内某头部医疗器械企业销售负责人向21世纪经济报道记者表示,“目前业内开始认可,逐渐集采不是‘价格战’,而是‘性价比战’,企业端需要在保证利润空间的前提下,报出有竞争力的价格,同时通过规模效应降低生产成本。”

“稳临床、保创新”

本次集采明确锁定药物涂层球囊与泌尿介入两大类高值医用耗材,覆盖范围与筛选逻辑充分贴合临床实际需求。

其中,药物涂层球囊细分为冠状动脉及外周血管用等多个细分品种,全面覆盖心血管疾病介入治疗核心场景;泌尿介入类则从前期规划的25类精简至输尿管导丝、取石网篮等6类,均为临床使用率近乎100%的通路建立基础性耗材,凸显“保基本、强刚需”的政策导向。

采购规则设计更趋精细化与灵活性。约定采购量比例从此前五批的80%~90%回调至80%,同时新增“临床需求明显减少可下调报量”等条款,既保障了市场供应的稳定性,也为创新技术产品预留了市场空间。

中选规则延续“多重复活机制”,未中选企业可通过主动降价获得入围资格,大幅降低企业淘汰风险,而对新增产品的准入要求则进一步明确“须按药监部门规定获证”,强化了质量管控力度。

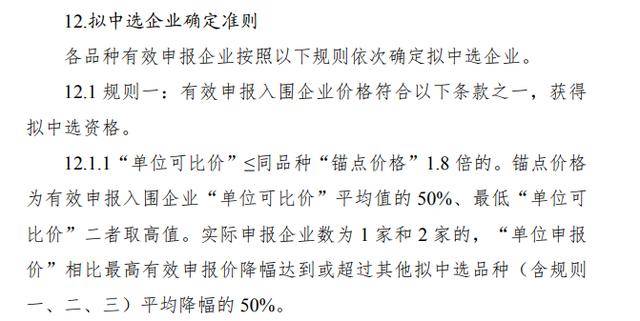

本次集采最受行业关注的创新点,在于首次引入“锚点价”机制,为破解医用耗材领域恶性价格竞争提供了新路径。

根据规则,锚点价将以“同竞价单元入围均价的60%”与“同竞价单元最低报价”二者取高值确定,企业报价若低于该锚点,需提交详细成本构成声明并承诺“不低于成本报价”。

这一机制从制度层面将此前隐性的“低价中选”逻辑转变为“合理价中选”导向。

业内分析人士曹毅平指出,锚点价机制既能够有效防范围标串标行为,避免企业为抢占市场而不计成本的低价厮杀,也通过成本声明要求倒逼企业注重产品质量与研发投入,引导行业竞争从单纯的价格比拼转向技术创新、质量提升的价值竞争,为行业可持续发展奠定基础。

与此同时,本次集采明确了“最高有效申报价”制定标准,为企业提供了清晰的价格预期,有助于稳定市场竞争秩序。

产业格局面临重构

两大品类的市场规模与竞争格局,决定了此次集采的产业影响力。

数据显示,药物涂层球囊行业正处于高速增长期,2023年中国市场规模已达45亿元,同比增长22.7%,预计2025年将突破120亿元,2030年有望超过250亿元,年均复合增长率维持在15%~18%区间。该品类国产化已初见成效,2023年本土企业市场份额已增至35%,国产产品在再狭窄率等关键临床指标上已达到国际先进水平。

而泌尿介入领域此前长期由进口品牌主导,此次集采为国产企业提供了抢占市场的重要契机。随着采购需求填报启动,全国统一的采购渠道将大幅降低国产产品的市场准入门槛,叠加国产品牌在成本控制、渠道响应上的优势,预计将加速该领域国产替代进程,推动整体国产化率从当前水平向60%以上目标迈进。

对企业而言,集采既是挑战也是转型动力。

此前多批集采执行经验显示,中标企业虽面临产品降价压力,但能够通过规模效应摊薄成本,同时借助集采快速扩大市场覆盖,尤其是在基层医疗市场的渗透率显著提升。

对于未中标企业,市场倒逼其加速技术迭代,聚焦高端创新产品研发,形成差异化竞争优势。从行业长期发展来看,集采将加速落后产能出清,推动资源向具备核心技术与创新能力的头部企业集中,促进产业链上下游协同升级。

第六批耗材国采的推进,是国家组织医用耗材集中采购常态化、制度化的重要体现。自高值医用耗材集采启动以来,政策始终坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的12字方针,从最初的聚焦价格管控,逐步向规则优化、质量提升、鼓励创新的多维导向演进。

在政策引导下,医用耗材行业正经历深刻变革。企业研发投入持续向创新技术倾斜,药物涂层球囊领域的生物可吸收涂层、靶向释放技术,泌尿介入领域的精准介入器械等成为研发热点

产业链协同效应不断增强,长三角、珠三角、京津冀等产业集聚区逐步形成,产学研用一体化创新生态加速构建。同时,医保支付与集采政策的衔接日益紧密,既降低了患者医疗负担,也通过医保基金的高效使用,为行业创新提供了可持续的政策环境。

随着采购需求填报工作的推进,第六批耗材国采后续的企业报价、开标中选等环节将陆续落地。业内预计,此次集采将进一步完善医用耗材集中采购的制度设计,为行业树立“质量优先、价格合理、创新驱动”的竞争标杆,推动中国医用耗材产业从规模扩张向高质量发展转型,最终实现患者、企业与医保基金的多方共赢。