今年夏天不缺电|年中能源观察

年中能源观察之一

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

21世纪经济报道记者曹恩惠

2025年8月26日上午10时,国新办发布会聚焦能源高质量发展。

这场新闻发布会为何引人注目?

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

就在几天前,国家能源局公布的一组数字震惊了国内外:7月,我国全社会单月用电量首次突破万亿千瓦时大关,达到10226亿千瓦时。

这几乎接近日本2024年的全部用电量。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

如果将统计范围放宽至前七个月,我国全社会用电量累计约5.86万亿千瓦,持续刷新着世界纪录。这表明,在全社会用电量的竞技场中,中国的对手只剩昨天的自己。

全社会用电量,是电力行业的专有名词,包括工业、农业、商业、居民、公共设施等用电以及其它用电量的总和,被视作经济运行的“晴雨表”。

因而,当国际主流媒体感叹之时,他们也借此“窥探”中国经济结构中的新动能。例如,一家美国媒体记者在8月26日的新闻发布会上就提问:中国经济结构的变化,特别是电动汽车和人工智能等新兴产业快速发展是否会带来更高用电需求?

答案是肯定的。

事实上,“天气热”与“经济回暖”齐上阵,造就了我国今年社会用电量的奇迹——一方面,迎峰度夏时高温异常天气大幅拉升了城乡居民用电量;另一方面,经济回暖时对工商业用电需求的增多使得三次产业成为了“吞电巨兽”。

但好在,这个不平凡的夏天,无需拉闸限电。

据国家能源局局长王宏志所言,现在迎峰度夏基本结束,“能源保障‘顶住了峰、兜住了底’。”

十万亿“巨兽”来了

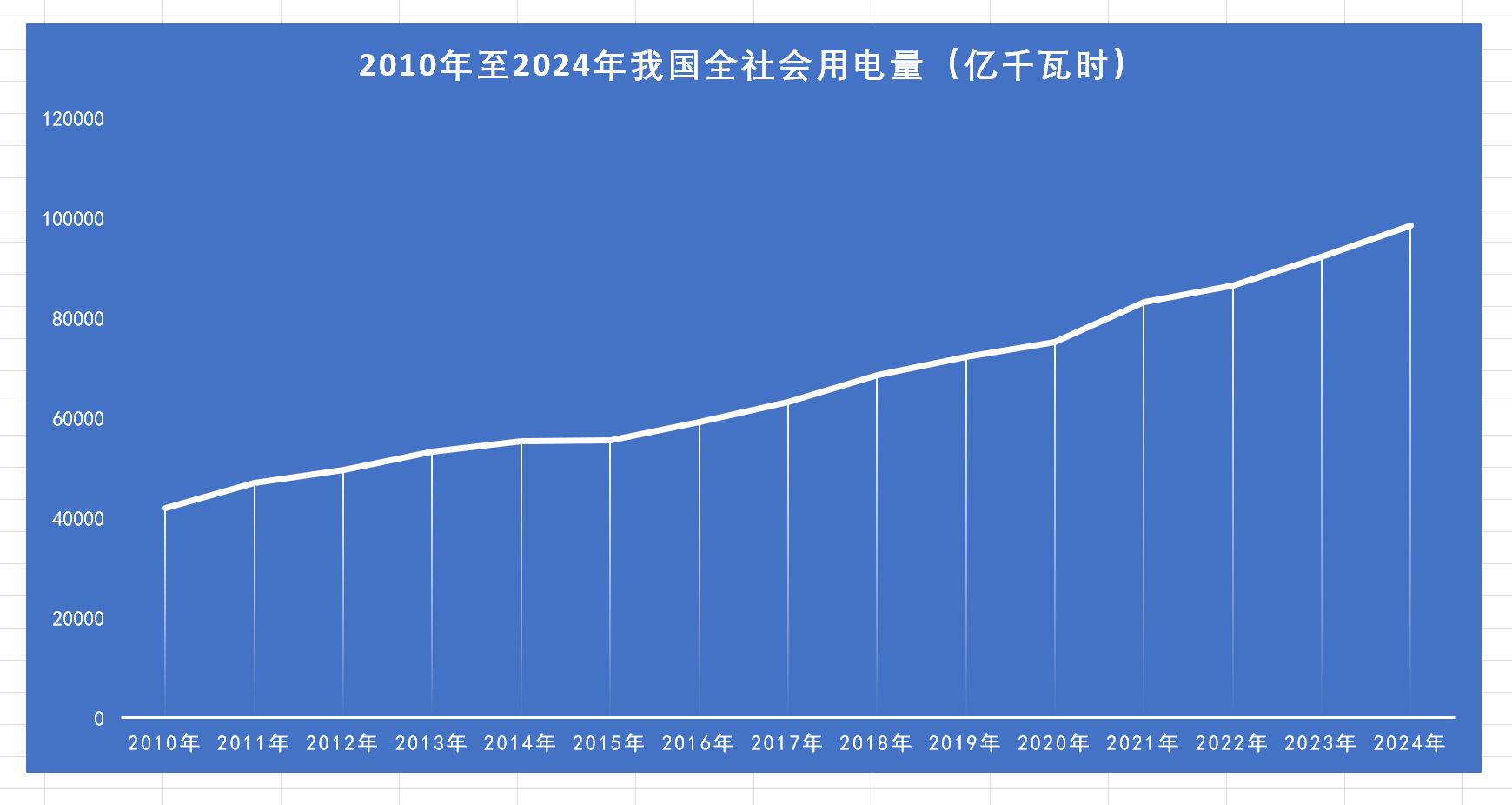

若以年度为时间节点,放眼过去的15个完整自然年,2013年、2017年、2019年、2021年、2023年具有一定的特殊意义:它们分别对应着年度全社会用电量迈过5万亿、6万亿、7万亿、8万亿和9万亿千瓦时的时间节点。

2010年以来我国全社会用电量 数据来源:国家能源局 制图:21世纪经济报道

细心观察可发现,自2017年起,我国全社会用电量的增量便以每两年跳一个“万亿千瓦时”台阶的节奏向上前进。

按照这一趋势,2025年,我国全社会用电量将有望迈入“十万亿千瓦时”的时代。

业内也很笃定这一预测结果的出现。

根据中国电力企业联合会(下称中电联)今年7月发布的《中国电力行业年度发展报告2025》所预计的增速——2025年全国全社会用电量同比增长5%至6%,今年数据或超过10.3万亿千瓦时。

2025年注定会成为中国能源电力发展史上的奇迹之年。

2025年5月,距离国家能源局提出“今年我国发电总装机达到36亿千瓦以上”的工作目标不到3个月,这一任务就完成了:截至今年5月底,前述数据已经达到36.1亿千瓦,同比增长18.8%。

这背后,新能源装机再次充当着增量主力,尤其是光伏新增装机单月创纪录超过900万千瓦,一举将可再生能源的累计装机占比提升至57.9%。

能源电力装机结构的转变,正是“十四五”时期我国能源发展的一大成就之一。国家能源局局长王宏志总结说:“十四五”是绿色低碳转型最快的五年,“我们构建起了全球最大、发展最快的可再生能源体系。”

然而,过去五年,我国能源电力结构的调整亦不乏讨论甚至分歧。特别是当发电存在间歇性特点的风电、光伏装机快速增长之时,一种声音随之响起:风电、光伏等新能源规模扩大,能否扛住电力大旗?

海外停电事件的发生,似乎在提示着高比例风光电力系统的风险。

时间拨回至2025年4月28日中午时分,可再生能源发电量占比分别超过60%和80%的西班牙与葡萄牙,突发大范围停电。在这场后来被称作“西葡大停电”的事件中,4000万人身陷其中,事故持续超过10小时,西葡两国多个城市交通瘫痪、社会运转受到影响。

关注远方也不免反躬自问:我国能源电力结构在“变绿”“变新”之时,该如何避免类似事件的影响?

这一现实问题,关乎着当我国全社会用电量自2025年起形成一个十万亿“巨兽”后,能源电力系统还能否持续稳定运行。

而今年的迎峰度夏,就是最直接的演练场。

今夏没有拉闸限电

迎峰度夏与迎峰度冬,是我国电力行业两个集中性的用电负荷高峰期,分别对应着6月至9月、11月至次年3月的时间段。

于是,在每年的6月初,全国绝大多数省市自治区的电力主管部门便会做好动员会。核心目标,就是提前规划好能源电力保障工作。

早在今年4月底,国家能源局就做出了研判:预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长约1亿千瓦,电力保供面临着一定压力。但是,“迎峰度夏期间,全国电力供应总体有保障。”

每年的迎峰度夏,无异于一场自上而下的能源电力供应“保卫战”。值得一提的是,我国今年的电力负荷更是屡创新高。

数据显示,今年7月的4日、7日、16日、17日,我国最大电力负荷先后四次刷新历史纪录,单日突破15亿千瓦,峰值达到15.08亿千瓦。这其中,江苏、山东、广东等19个省级电网负荷46次突破历史新高。

电网承受巨大压力的情景,让人不禁回想起四年前的“阴影”。2021年下半年,一场“停电潮”席卷中国大地,“拉闸限电”成为高频词。以至于往后每年,坚决防止“拉闸限电”成为能源电力主管部门的底线。

“入夏以来,各类支撑性调节性电源应开尽开,电煤、天然气等一次燃料供应充足,全国电力供应平稳有序(仅四川在17日晚峰时段短时采取需求响应措施),经受住了今年入夏以来的首轮高温大负荷考验。”站在7月的末尾,国家能源局电力司副司长刘明阳给出了今年夏天电力“保卫战”的结果:迎峰度夏电力供应总体有保障。

换言之,这个夏天,我国并未出现类似2021年、2022年的大范围停电限电情况。

一位电力行业人士对21世纪经济报道记者分析:“今夏,全国电力供给侧较此前已经极大改善,发电装机量的大幅增加以及煤炭市场的平稳运行,都增强了电力保供的基础。”

国家能源局发布的数据显示,截至今年7月底,全国累计发电装机容量达36.7亿千瓦,同比增长18.2%。这其中,风电、光伏、水电新增装机量约2.92亿千瓦,约占新增装机的86.8%。且在供给侧,全国可再生能源前六个月的发电量约1.8万亿千瓦时,占全部发电量的39.7%,超过同期第三产业用电量与城乡居民生活用电量之和。

新能源的发电表现,甚至在部分地区成为了“特色”。例如,今年7月5日,山东电网新能源出力达到6661.5万千瓦,占当时全网负荷的54.9%,占全网发电出力的63.1%。

“储能、特高压的共同发力,助力我国火电、绿电齐上阵的能源电力结构,打赢了这场硬仗。”上述电力人士进一步补充道。

“用好电”为下一目标

迎峰度夏的平稳落地,表明了当前我国已经进入了“电够用”的阶段。

能源电力的发展,与社会经济运行密切相关。因此,电力消费结构的变化成为观察中国经济结构变化的一个窗口。

中电联今年7月发布的另一份报告《2025年上半年全国电力供需形势分析预测报告》(下称《预测报告》)给出了观察数据:今年上半年,我国第一产业、第二产业、第三产业和城乡居民用电量分别为677亿千瓦时、3.15万亿千瓦时、9164亿千瓦时、7093亿千瓦时,占全社会用电量比例分别为1.4%、65%、18.9%、14.6%。

21世纪经济报道记者注意到,第二产业和第三产业的电力消费结构,更是直观体现出了我国经济产业转型和升级的痕迹。

根据《预测报告》,高新技术及装备制造业上半年用电量同比增长3.8%,增速高于同期制造业平均增长水平1.7个百分点;汽车制造业中的新能源车整车制造继续保持高速增长,上半年用电量同比增长28.7%;在移动互联网、大数据、云计算等快速发展带动下,互联网和相关服务业用电量同比增长27.4%;电动汽车高速发展,拉动充换电服务业上半年用电量同比增长42.4%。

“我这里有一组数据,2024年,我国新能源整车制造用电量同比增长34.3%,互联网和相关服务用电量同比增长20.5%,今年1—7月电动汽车充换电服务用电量同比增长超40%。这些数字都说明了新兴产业的发展有效提升了电能在能源消费中的比重,促进了能源消费结构的调整,也带动了能源生产结构的绿色转型。”在8月26日的新闻发布会上,国家能源局电力司司长杜忠明也表示,“十四五”以来,以电动汽车等“新三样”为代表的先进制造业,以及以人工智能、大数据等为代表的数字产业带动了我国用电需求的快速增长。

不可否认的是,我国经济发展动能的转变,亦使得能源电力工作的目标随之升级——如今,“用上电”已经成为我国电力供需中的常规表现,那么下一个阶段的任务是什么?

客观而言,我国的能源电力保障工作远未结束。更高的电力需求意味着要继续扩容输配网、加大调峰能力投入、优化电价机制、强化建设全国统一电力市场;可再生能源占比提高后,如何在更大规模上保持电网稳定,也是技术与调控的持续性课题。

“下一步,我们将以‘十五五’新型电力系统规划为引领,坚持电力适度超前的原则,积极引导合理能源消费和绿色能源消费,有力支撑经济社会发展和人民群众美好生活的用电需要,努力实现从‘用上电’到‘用好电’的转变。”杜忠明说。