美的集团推出“多面手”人形机器人,三到五年会看到翻天覆地变化

21世纪经济报道记者 翁榕涛 湖北荆州报道

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

美的集团(000333.SZ)近日宣布在全球范围内落地了首个多场景覆盖的智能体工厂,并有望通过工厂智能体和人形机器人等具身智能终端协同工作,最终实现完全无人化的“黑灯工厂”。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

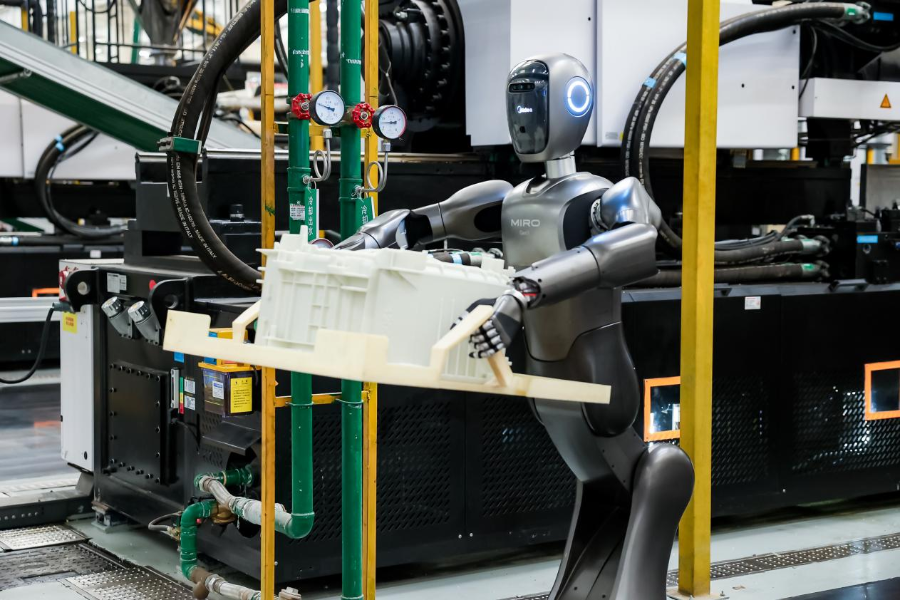

21世纪经济报道记者走访美的集团洗衣机荆州工厂了解到,公司自研工业用人形机器人“美罗”已部署应用,应用场景包括注塑件拌匀、3D质检、巡检、设备运维等。

(美的集团“美罗”人形机器人,受访者供图。)

(美的集团“美罗”人形机器人,受访者供图。)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

此外,该工厂还应用了玉兔- AI巡检机器人、AMR自主移动机器人和库卡iico协作机器人。美的集团表示,在荆州工厂多个制造业场景,智能体能以秒级响应完成传统人工小时级任务,平均提效80%以上。

美的集团人形机器人创新中心主任奚伟告诉记者,人形机器人的发展历程将从工业场景到商业场景再到家庭场景,家庭场景相对是最难的,所以美的人形机器人将率先应用在工业场景和商业场景,而家庭场景则布局家电机器人化,通过将人形机器人的技术积累对现有家电产品进行改造优化,逐步实现家庭场景的突破。

探索人形机器人商业化

“美罗”是美的集团重点研发推出的首款人形机器人,今年首次从实验室应用工厂场景实践,被讲解人员称为“多面手”。

21世纪经济报道记者在工厂注塑车间看到,“美罗”通过单臂3公斤负载的双臂协同,可稳定搬运9公斤的洗衣机后桶,送至3D质检工站,完成送件后,美罗转身去执行消防巡检、设备监测等其他任务。

同时,质检数据会实时同步至品质智能体,只有当系统确认部件合格后,才会调度机器人返回取件,如果检测不合格,会进一步协同工艺智能体、TPM智能体,对注塑机参数优化调整。该工作站集成了美的自研自制的0.1毫米精度3D相机与AI视觉检测系统。

美的人形机器人创新中心孙智宇介绍称,上述工作已经包含了美的三大自研技术:一是七自由度仿生臂的超轻构型,在保持60%负重比的同时降低能耗;二是腕部六维力控传感器实时调节抓握力度及双臂姿态,实现搬运过程中动态平衡;三是柔性灵巧手通过10倍抓重比设计,用500克自重实现5公斤抓取能力。

据介绍,“美罗”在工厂大脑的统一调度下,可以与品质、DMS(日常化管理)、TPM(全员生产维护)、EHS(环境、职业健康与安全管理)等工厂智能体深度协同,结合多模态感知技术和具身智能操作技术,自主执行品质首检、DMS巡回会议、TPM巡检、EHS巡检等高频次任务,实现实时响应与自主决策。

除了人形机器人以外,美的集团还展现了另外两款非人形的机器人。玉兔-AI巡检机器人通过多模态数据空间感知,实现对复杂工业场景的空间理解,主要用于产品巡检,可以观察和同步产品的质量信息,看到洗衣机完成上一个实验任务后,也会自动操作洗衣机面板启动下一个实验任务,完成自主巡检-自主诊断-实时处理的闭环,相较人工巡检,巡检频次提升了100%。

(美的集团玉兔-AI巡检机器人,受访者供图。)

(美的集团玉兔-AI巡检机器人,受访者供图。)

在美的全球工厂中,各类巡检工作任务需求极大,美的希望通过巡检机器人将工人们从危险枯燥的工作中解放出来。

美的AI研究院王然说,之前他们通过人工两班倒的方式巡检,要巡检洗衣机运行状态、位移、漏水等大量信息,人工很累,误检和漏检情况时有发生。采用机器人之后,每半小时就能巡检一次,大幅提升了巡检频次,并降低了误检及漏检率。

还有自主移动机器人,主要用于搬运货物。注塑车间共有81台AMR,当工厂摄像头拍到货架的情况,实时汇报到工厂大脑,在物流智能体指挥下进行物流搬运,具备跨域调度、动态路径感知、灵活换路、行人识别、自主绕障等能力。

同时,AMR也会主动向工厂大脑上报任务状态、设备状态、二维码健康度等信息。

不过,尽管美的荆州工厂已经开始布局机器人“上班”,但仍需要面对成本和效率等问题。比如当前机器人制造成本仍然较高,而在机器人完成任务的过程中,记者也发现虽然机器人有24小时不用休息的优点,但仍需要充电续航,同时工作效率相对人类而言较慢,更多地适用于重复性强、具备一定危险性和工作量大的岗位。

仍需解决算力、数据和续航等问题

当前人形机器人商业化的突破在于需要落地进入实际应用场景。而从时间轴来看,业内普遍认为,人形机器人进工厂“上岗”会在3年至5年内看到翻天覆地的变化。

奚伟也认为,在To B场景端,目前最主要的应用还是工业机器人参与智能制造的自动化。不同于特斯拉Optimus或波士顿动力的技术路线,美的选择了“人形机器人+家电机器人化”的双轨路径。

美的主营业务是家电业务,也因此无论在工厂制造,还是在智能家电这两方面的应用场景,美的相比其他机器人厂商都具有一定优势。

有业内人士认为,当前大部分先进制造产业都希望在更加先进的生产力上实现效率突破。目前不少智能工厂近70%的工作已经由机械臂、工业机器人完成,但剩下接近30%的工作是完全没办法用机械臂或流水线来完成的,都是人类在做。目前国内还有数千万的劳动力缺口,而人形机器人则望填补这部分缺口。

荆州工厂是美的打造的一个智能体工厂示范案例。智能体工厂落地后,人类员工的工作和岗位也会发生较大变化。

美的洗衣机荆州工厂总经理吕宏志认为,流水线重复劳动的人员将逐步被替代,智能运维的人员则在增加,流水线的工人会转化为机器人运维数据分析人员。另外,在质量维度,原来单一技能的质量检验人员,现在要进化到人机协同、数据分析的角色。传统工厂一般要有很丰富经验的班组长角色,今后他们会慢慢转变为运维工匠、数字工匠、AI训练师等角色。

美的人形机器人还将应用于商业场景,奚伟透露,接下来美的人形机器人将应用于线下商业类门店场景,展示产品介绍、咖啡制作等商业导览功能,通过机械臂与语音系统的协同,重构人机交互体验。

2025年被认为是人形机器人商业化的元年,从行业目前的商业化案例来看,人形机器人厂商们选择的路径并不相同:优必选(09880.HK)、海克斯康、越疆科技等企业主攻工业场景;宇树科技、智元等企业的销量多来自服务场景;乐聚机器人等企业则是二者兼有之。

当前制约人形机器人行业发展有以下难点:AI发展水平、算力、数据、续航等问题。

比如,目前厂商训练机器人普遍是通过仿真平台进行的,然而一旦要将基建投入到真实环境中,就必须采集真实数据。这样一来,对算力的消耗和资金的要求就很高。同时,大部分机器人面临续航不足的问题,续航能力只有2-3小时,难以做到8小时工作甚至全天候工作。

在电池续航、数据采集等方面。美的当前方案包括:用轻量化设计降低关节能耗、开发高能量密度电池。在具身智能训练环节,团队创造性地将工人操作的影像转化为动作样本,通过迁移学习减少数据采集成本。

有业内人士认为,人形机器人进入家庭还需要起码10年以上时间,因为家庭应用场景很复杂,有很多不确定性的因素,包括物品的摆放、家人的行动轨迹、人机之间的冲突、安全性、隐私性等等。

也因此,与人形机器人进家相比,美的更强调在短期具备可行性的“家电机器人化”战略。

具体来看,美的正将洗地机、空调、烤箱等传统家电改造为具身智能载体,其技术框架包含三大支柱:美言大模型、算力一体化平台,以及多模态感知融合技术。以洗地机为例,研发团队正在探索3D清洁方案,通过机械臂扩展清洁维度,同时解决扫地机被杂物卡住的行业痛点。

奚伟认为,“目前的人形机器人还存在一些短板,最大的问题就是在效率和通用性两方面。同时也在规划下一代新的产品构型即超人形机器人,目前还在实验室进行研发,也希望明年和大家一起亮相,总体来讲,我们是沿着应用为牵引的思路,从类人形、全人形到超人形这样的整体规划来布局智能终端。”

从概念验证到商业落地,人形机器人产业正在经历一个关键拐点,能够找到刚需场景并率先盈利的企业才能在这轮智能竞赛中胜出。