市值重回3万亿港元,阿里正在重生

21世纪经济报道记者董静怡 实习生朱祚钰

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2025年的阿里巴巴,正经历一场“大象转身”。

9月17日,阿里巴巴港股涨5.28%,报161.6港元,股价创近四年来新高,总市值重回3万亿港元。较年初,阿里股价涨幅已经接近100%。

摩根大通、高盛等多家国际投行也于近期纷纷上调其目标价,市场对阿里的估值逻辑在发生转变。推动信心回升的主要是两件事:AI与云业务的高速成长,以及传统电商的企稳反弹。

2025年第二季度,阿里云业务收入同比增长26%,AI相关产品收入连续8个季度保持三位数增长,进入高投入、高增长的正向循环。

与此同时,电商基本盘企稳回升,淘宝闪购业务带动客户管理收入同比增长10%,超出市场预期,并助力淘宝APP月度活跃用户同比增长25%。

电商和AI,正分别从消费和技术两个维度,支撑阿里的下一轮增长。而这两大战略重心覆盖面很广,阿里没有再让其他业务单打独斗,技术和场景在互相拉动,打通生态、强化协同,盘活的是内部整个生态。

市场正在跳出短期利润波动,更关注阿里在这波机遇中建立的长期价值。估值逻辑变了,阿里的故事也在重新书写。

(图源:阿里巴巴)

投行集体上调目标价

当资本市场的风向开始转变,往往预示着深层逻辑的重构。

下半年以来,阿里巴巴在美股与港股市场的表现令人瞩目,股价双双突破30%的涨幅,吸引了众多资金的提前布局。近期,摩根大通、高盛等多家投行集体上调阿里巴巴目标价,AI和云是其中主要的驱动力。

摩根大通维持对阿里“增持”评级,将目标价从135港元上调至165港元。该行提到,阿里截至6月底首季业绩表现,增强其中长期盈利前景信心,云计算业务策略清晰,推动盈利持续达双位数增长。

高盛将阿里巴巴的目标价从163美元上调至179美元,维持“买入”评级。这一调整基于对阿里云智能业务增长假设的优化,高盛特别将其对阿里云的估值从每股ADS 36美元提升至43美元,预计2026财年第二至第四季度云业务增速将提升至30%-32%。

摩根士丹利则宣布将阿里巴巴美股目标价由150美元上调10%至165美元。分析指出,阿里云未来几个季度增速预计加快,主要受益于人工智能需求增长、通义千问产品升级及战略合作推进。预计第二财季阿里云增速将达30%,利润率保持高位。

这种转变源于两个关键认知变化:一方面,市场认识到阿里云和AI业务的独立价值。过去,市场主要采用市盈率指标,将阿里巴巴视为一家电商企业进行估值。而现在,随着云和AI业务的重要性不断提升,投资者开始将云和AI业务作为独立的估值单元,分部估值法(SOTP)正在成为主流。

Q2财报显示,阿里云本季度收入同比增长26%,创下近三年新高,AI相关收入连续多个季度保持三位数增长;季度AI收入占外部商业化收入的比例已超过20%。阿里AI业务正式步入了高投入高增长的正向循环。

另一方面,淘天集团基本盘企稳回升。阿里财报显示,中国电商集团客户管理收入达892.52亿元,同比增长10%,在竞争激烈的市场环境中电商基本盘仍然保持了活力,为整个集团提供了稳定的现金流。

阿里电商业务的稳健表现使其有能力加大对未来技术的投入,这种“以旧养新”的战略布局正在得到市场认可。摩根大通指出,虽然对即时零售的投资令利润短期承压,但生态系统协同效应有助支持长期发展。

市场不再局限于短期利润波动,而是更关注AI技术、云业务增长和生态协同带来的长期价值。随着资本转向和信心重拾,阿里巴巴正迎来新一轮价值重估周期。

AI驱动,消费焕新

具体业务来看,阿里做了什么?

在两大战略重心——大消费与“AI+云”上,阿里巴巴正以真金白银和扎实技术推进布局,先后在今年2月和7月宣布了对AI投入3800亿元,对消费领域投入500亿元。

在AI上,阿里的优势主要有三点:领先的模型能力、头部的中国公有云份额以及多样化的芯片供应。

当前,通义千问Qwen衍生模型数已超17万,稳坐全球第一开源模型。通义千问也是中国企业使用量最多的模型,沙利文报告显示,2025年上半年,在中国企业级大模型调用市场中,阿里通义占比17.7%位列第一。

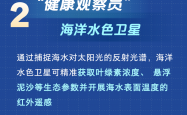

生成式AI带来云市场的爆发,为阿里云打开了新的市场空间,兑现了阿里在云计算上的长期投入。英富曼(Omdia)发布的《中国AI云市场,1H25》报告显示,2025年上半年,中国AI云市场规模达223亿元,阿里云占比35.8%位列第一,市场份额高于2到4名的总和。

(图源:Omdia)

至于底层算力,稳定的重要性愈发凸显。阿里巴巴集团CEO吴泳铭曾在财报会议上提及AI芯片的情况,他表示阿里有“后备方案”,与不同合作伙伴合作,共同建立多元化的供应链储备。

而阿里的自研芯片也在同步进行。9月16日晚,央视《新闻联播》报道了中国联通三江源绿电智算中心项目的建设成效,阿里旗下平头哥最新研发的PPU芯片首次公开亮相。

镜头显示了这款芯片的技术参数:采用HBM2e显存,显存容量多达96GB,片间带宽为700GB/s,功耗为400W,多项配置规格超过了英伟达A800芯片,更接近英伟达专门为中国市场打造的“特供版”H20芯片。

这是阿里自研AI芯片少见的公开披露。高盛分析师Ronald Keung等强调,中国云厂商在自研推理芯片方面取得进展,并采取“多芯片策略”,这意味着中国AI云行业的增长“已不再仅仅依赖于海外芯片供应”。这一转变,加之强劲的资本支出前景,为该行业带来了复合增长潜力。

与此同时,阿里的业务基本盘传统电商也在重新焕发活力。Q2财报数据显示,中国电商集团客户管理收入达892.52亿元,同比增长10%,超过市场预期,主要由于淘宝闪购的拉动。

今年8月,淘宝闪购的日订单峰值达到1.2亿单,周日均订单量达到8000万单,带动闪购整体的月度交易买家数达到3亿,对比今年4月增长了200%。阿里巴巴中国电商事业群CEO蒋凡预计,未来三年内闪购和即时零售将为平台实现1万亿交易增量。

此前,阿里一直强调“从远场电商到近场、即时零售”的发展方向。外卖大战印证了远近场电商融合的广阔增长空间。即时零售将拓宽阿里电商版图,成为电商业务增长的新引擎。

虽然接连推出的补贴措施使阿里利润略有承压,经调整EBITA同比了下降14%,但与竞争对手相比,阿里业绩受即时零售补贴大战的影响较小。阿里账上仍有近500亿美元的净现金,AIDC等业务利润率正持续改善,为长期战略投入提供了充足的资金保障与运营弹性。

吴泳铭说:“面向未来,我们将围绕大消费和AI+云两大战略重心继续坚定投入,把握历史机遇,实现长期增长。”

重估“合力”价值

两大战略重心的背后,是阿里整个组织架构的变革。

阿里曾经在2023年启动“1+6+N”改革,让各业务集团自主决策、独立融资甚至上市。然而不到两年时间,阿里从“放”重新转向“收”,开始强调一体化整合与协同发展。

今年8月,阿里巴巴官网显示,旗下业务从原有的六大业务集团被划分为四大业务类别,分别为阿里巴巴中国电商集团、阿里国际数字商业集团、云智能集团以及“所有其他”业务。不难看出,阿里各业务线正在加速融合,相互赋能。

这个意图在近期阿里细分业务的具体动向上也十分明显。

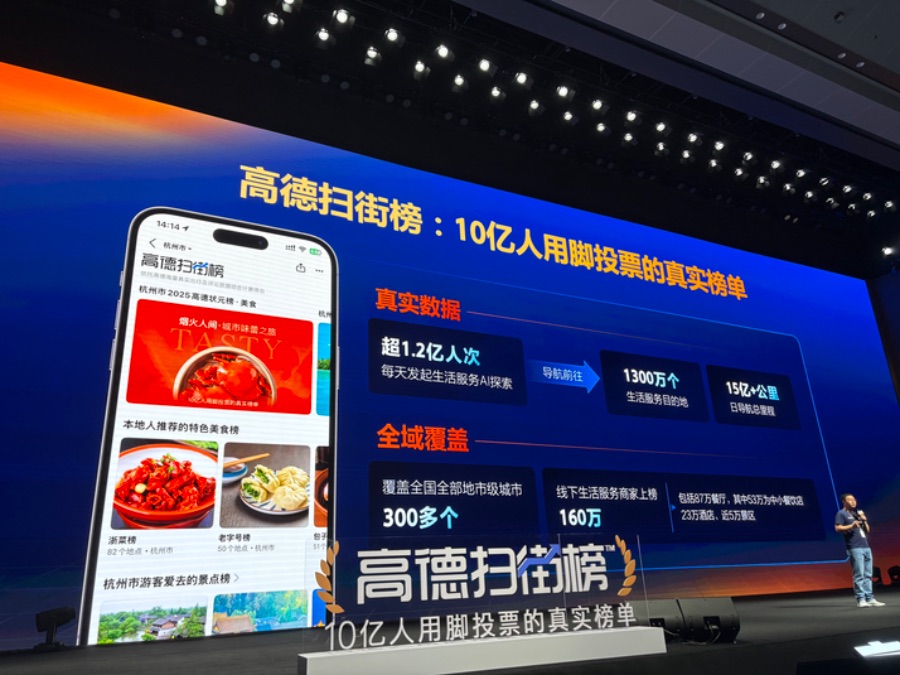

例如,高德推出扫街榜发力“到店”,不单是一个产品发布,DAU达到1.8亿的高德被赋予的是整合阿里生态内本地生活资源的重任,承担“前端流量枢纽”的角色,再通过与飞猪、饿了么、支付宝等业务的深度打通实现生态内分流,构建一个以位置服务为核心的“大出行+大消费”闭环。

(董静怡/摄)

(董静怡/摄)

同样,在海外市场,旗下东南亚电商平台Lazada首次与天猫打通,是阿里在整合国内的品牌商家和供应链能力与Lazada的本地化能力,形成协同效应,盘活内部业务的同时,也可以更好地应对东南亚市场的激烈竞争。

(图源:公司官网)

(图源:公司官网)

包括之前备受关注的外卖大战,也是其电商业务的延伸与补充。蒋凡曾在财报会上表示,阿里的逻辑并非为了外卖本身,而是为了解决淘天集团的根本性问题。也就是说,阿里的核心目标是要用外卖这个最高频的场景,为日活超4亿但增长放缓的淘宝APP引流。

这种以高频带低频、以场景促粘性的思路,也是阿里推动电商主业持续进化的重要逻辑。

与此同时,阿里重点投入的AI也没有单兵作战,而是落地应用于其核心业务链条中,形成“业务反哺技术、技术驱动业务”的正向循环。有报道称,阿里所有部门已被告知,他们2025年的绩效将通过如何利用AI促进增长来评估。

近期,旗下产品的发布已有AI带来的创新:高德地图宣布全面AI化,推出全球首个基于地图的AI原生应用;钉钉发布了超过10款AI产品,从协同办公App转向AI原生平台;阿里国际站则广泛推行AI工具,帮助商家优化营销、采购及产品上架流程,进一步拓宽平台的收入来源。AI已经深度融入阿里的各个业务线,重新定义产品,重构用户体验。

这种生态协同的场景,阿里已经很久没有过。从组织分拆走向新一轮一体化整合,阿里正在重新审视“合力”的价值。市场的信心归来,本质上是对这条新增长道路的投票。